Jakarta, 28 Mei 2025 — Sejumlah aktivis perempuan, sejarawan, dan pembela hak asasi manusia menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menulis ulang sejarah nasional secara sepihak. Acara ini dilatarbelakangi oleh pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menargetkan rampungnya penulisan ulang sejarah nasional menjelang 80 tahun Kemerdekaan RI, Agustus 2025.

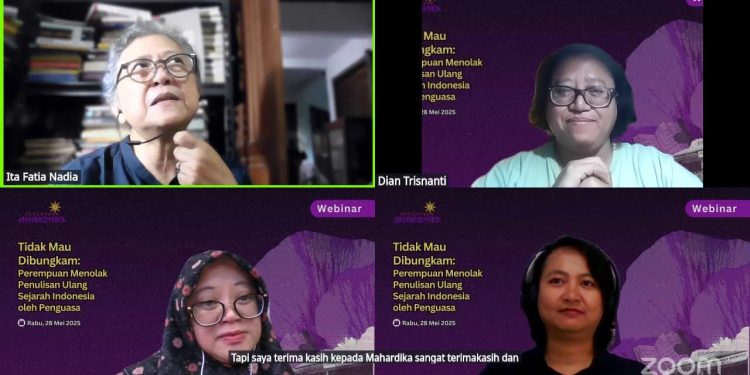

Dalam webinar bertajuk “TIDAK MAU DIBUNGKAM: Perempuan Menolak Penulisan Ulang Sejarah Indonesia oleh Penguasa”, para narasumber menegaskan bahwa proyek ini sarat kepentingan kekuasaan, minim partisipasi publik, dan berpotensi menghapus sejarah kekerasan terhadap perempuan serta kelompok rentan lainnya. Webinar ini diselenggarakan oleh Perempuan Mahardhika, dengan narasumber Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia, Ita Fatia Nadia dari RUAS (Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan), serta Dhia Al-Uyun mewakili Serikat Pekerja Kampus.

Mutiara Ika Pratiwi, perwakilan dari Perempuan Mahardhika, mengkritik keras proses yang dijalankan secara tertutup. “Penulisan ini dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi publik yang memadai. Kita khawatir sejarah hanya akan menjadi narasi tunggal penguasa,” tegasnya. Ia juga menyoroti potensi penghapusan jejak kekerasan seksual terhadap perempuan, seperti yang terjadi dalam tragedi Mei 1998.

Senada dengan Ika, Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia memperingatkan bahwa sejarah yang ditulis ulang oleh negara rawan menjadi alat glorifikasi kekuasaan dan menormalisasi impunitas. “Pelaku pelanggaran HAM bisa diposisikan sebagai pahlawan, sementara korban dihapus dari catatan sejarah,” ujarnya. Usman juga mengatakan bahwa penulisan sejarah secara sepihak dapat menutupi fakta dan mengaburkan tanggung jawab pelaku. Sejarah bisa dimanipulasi demi glorifikasi kekuasaan dan penghapusan catatan kejahatan masa lalu.

Dampaknya, lanjut Usman, Menghapus sejarah pelanggaran HAM akan mengurangi kesadaran masyarakat tentang HAM, menghambat pembelajaran dan pencegahan pelanggaran HAM di masa depan. Selain itu negara akan kehilangan kesempatan untuk memahami dan memperbaiki patologi politik masa lalu.

Sejarawan perempuan Ita Fatia Nadia menyoroti penghilangan sistematis terhadap tokoh perempuan dalam narasi sejarah nasional. “Kita tidak pernah dengar nama Maria Ulfah disebut dalam sejarah resmi gerakan nasional. Ini bukti sejarah resmi masih sangat patriarkis dan militeristik,” katanya. Lebih lanjut, Ita menilai proyek ini adalah bagian dari upaya lama negara untuk mengontrol ingatan kolektif warga. “Sejarah dijadikan alat ideologis yang membentuk cara pandang tunggal dan mengukuhkan hegemoni negara atas identitas warganya,” jelasnya.

Dhia Al Uyun dari Serikat Pekerja Kampus menambahkan bahwa penulisan ulang sejarah bisa menjadi bentuk penghilangan baru terhadap perjuangan rakyat. “Kasus-kasus seperti pembunuhan Munir, perampasan tanah di Wadas, hingga aksi buruh May Day bisa saja disingkirkan dari narasi resmi,” katanya.

Para narasumber sepakat bahwa sejarah harus ditulis dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan penghargaan terhadap kebenaran. Mereka menyerukan publik untuk menolak penulisan ulang sejarah yang dikendalikan rezim demi menjaga ingatan kolektif bangsa dan membuka jalan bagi keadilan transisi.

“Sejarah tidak boleh ditulis ulang oleh penguasa. Ia harus ditulis oleh rakyat, untuk rakyat,” tutup Ika.